Hessen und der Dritte Weltkrieg

Wie sich ein Land auf den Ernstfall vorbereitete

Das Buch "Hessen und der Dritte Weltkrieg" ist ab sofort bestellbar.

Sie finden Titel hier im Publikationsverzeichnis der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.

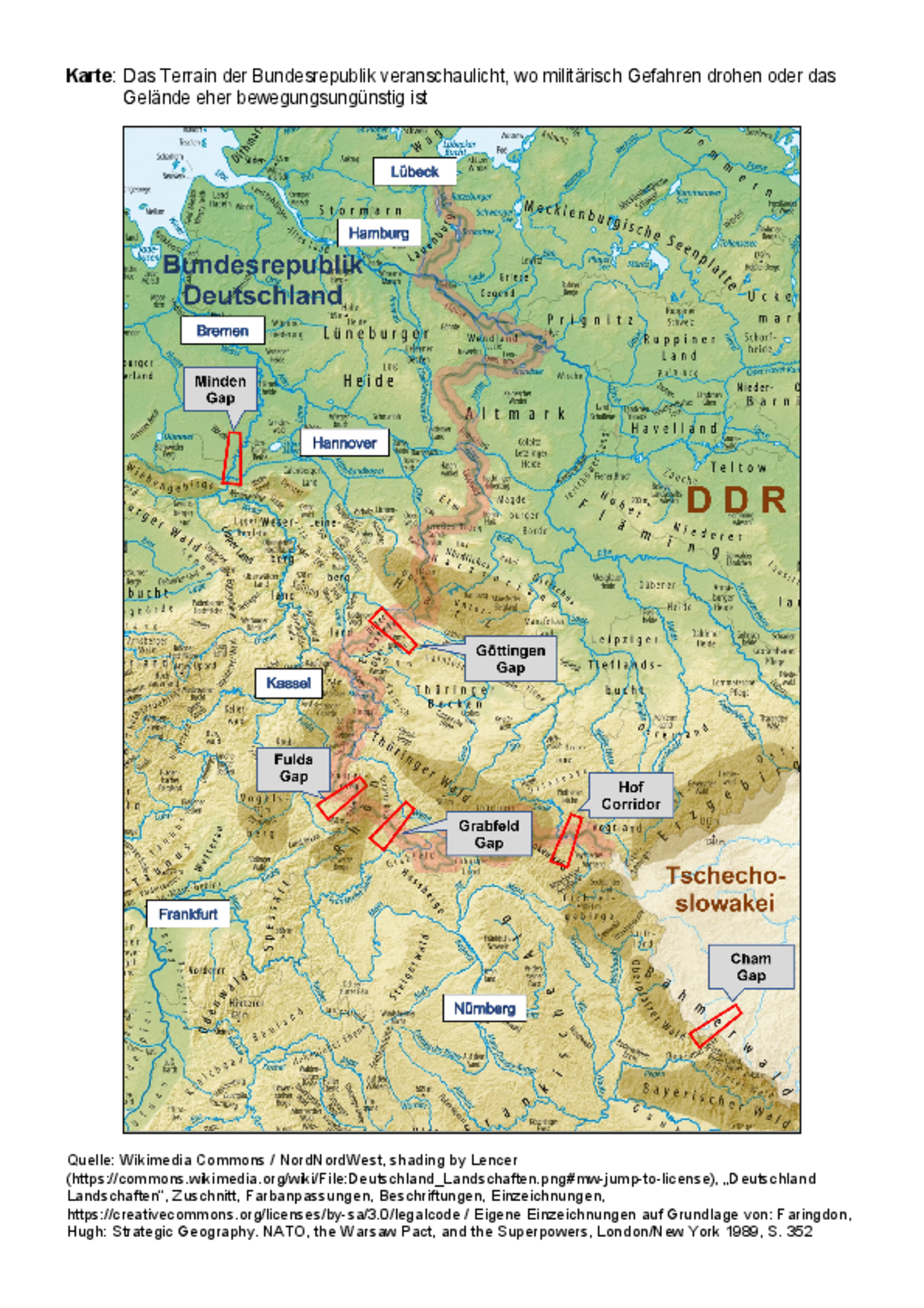

Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 markierte eine sicherheitspolitische „Zeitenwende“ und lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Frage der Wehrfähigkeit einer modernen Demokratie wie die Bundesrepublik Deutschland. Dabei rückt die historische Erfahrung des Kalten Krieges erneut in den Fokus politischer Bildung: Wie war die Bundesrepublik Deutschland und speziell Hessen tatsächlich auf den Ernstfall eines Krieges mit den Armeen des sowjetisch geführten Militärbündnisses (Warschauer Pakt) vorbereitet – und welche Maßnahmen und Akteure spielten für die Verteidigung des Westens und damit von Freiheit und Demokratie eine Rolle?

nahe Berlepsch, im Vordergrund mit einem „Gullydeckel“, der den ersten

Sprengschacht verschließt. Der zweite ist vor dem nächsten Leitpfosten.

Foto: Heiner Möllers

Am Beispiel Hessens zeigt dieses Buch, wie militärische und zivile Schutzmaßnahmen im Kalten Krieg aufgebaut, vermittelt und gesellschaftlich verankert wurden. Es beleuchtet nicht nur die strategische Bedeutung des Landes, sondern auch die Art und Weise, wie staatliche Stellen versuchten, Bürgerinnen und Bürger in ein Konzept der „Gesamtverteidigung“ einzubinden – zwischen staatlicher Vorsorge, gesellschaftlicher Verantwortung und politischer Aufklärung.

„Wir möchten unsere Demokratie verteidigen und dafür müssen wir auch manchen Schritt machen, der sich vielleicht unangenehm anfühlt. Also ich glaube, der eine oder andere denkt sich vielleicht auch, naja, das Buch nehme ich lieber nicht in die Hand, das ist ein unangenehmes Thema, das macht mir vielleicht auch Angst sogar. Aber ich glaube, dann kann auch das Buch helfen, sich da mal im Konkreten mit zu befassen und ja, Bewusstsein und Hilfestellung an die Hand zu geben.“

Zitat Cornelia Juliane Grosse, Autorin des Buches

Damit bietet das Buch mehr als eine historische Analyse: Es macht sichtbar, wie Verteidigungsfähigkeit in Zeiten existenzieller Bedrohung zur Voraussetzung staatlicher Handlungsfähigkeit wurde – und welche Lehren sich daraus für die demokratische Widerstandsfähigkeit der Gegenwart ziehen lassen. Damit ist das Buch ein wichtiger Beitrag zu den gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und gleichsam zur historisch-politischen Bildungsarbeit.

Der Podcast zum Buch

Im begleitenden Podcast diskutieren die Autorin Cornelia Juliane Grosse und der Autor Heiner Möllers gemeinsam mit Lorenz Hemicker, Chef vom Dienst Online der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sowie dem Host Martin Fischer die zentralen Befunde ihres Buches. Im Gespräch werden die sicherheitspolitischen, gesellschaftlichen und demokratiegeschichtlichen Kernthesen vertieft, historische Entwicklungen mit aktuellen sicherheitspolitischen Debatten verknüpft und die Bedeutung verteidigungspolitischen Bewusstseins für die Widerstandsfähigkeit moderner Staaten herausgearbeitet. Der Podcast bietet damit einen niedrigschwelligen Zugang zu einem hochrelevanten Thema an der Schnittstelle von Geschichte, Gegenwart und Zukunft.

„Man muss die Menschen sensibilisieren, dass das, was sie wichtig finden, auch erhaltenswürdig ist und dass sie sich selber da auch engagieren wollen.“

Zitat Heiner Möllers, Autor des Buches

Kernthesen

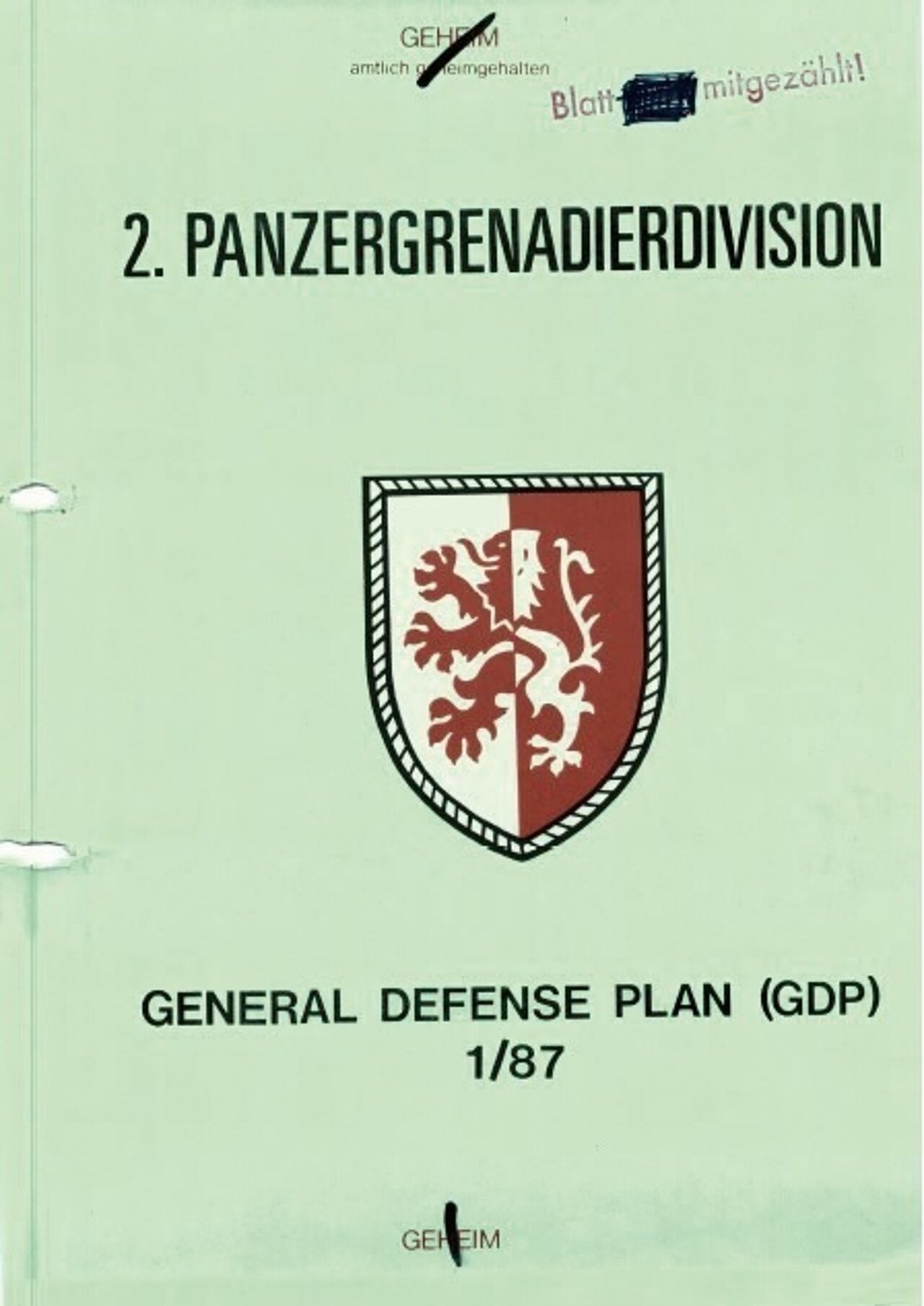

Das Buch „Hessen und der Dritte Weltkrieg“ legt dar, dass die Verteidigung der Bundesrepublik im Kalten Krieg nicht allein eine militärische Aufgabe gewesen ist, sondern als gesamtgesellschaftliche Herausforderung begriffen wurde. Im Zentrum steht die These, dass Sicherheit nur gewährleistet werden konnte, wenn militärische, staatliche und zivile Strukturen eng miteinander verzahnt waren. Dieses Konzept der Gesamtverteidigung umfasste Planungen für die Streitkräfte ebenso wie Vorkehrungen für die Verwaltung, die Versorgung der Bevölkerung, den Zivilschutz und die Aufrechterhaltung staatlicher Funktionsfähigkeit. Hessen dient dabei als exemplarisches Fallbeispiel, da das Bundesland aufgrund seiner geografischen Lage, seiner NATO-Kommandostrukturen und seiner Rolle als Verkehrsknotenpunkt eine Schlüsselstellung im Szenario eines möglichen globalen Konflikts einnahm.

„Ich glaube, das Buch kann ein Beschleuniger werden. Man sagt ja so schön, nur wer die Vergangenheit versteht, kann die Zukunft gestalten. Und deshalb glaube ich, sollten dieses Buch die Leute lesen, die die Zeitenwende auf Geschwindigkeit bringen sollen.“

Zitat Lorenz Hemicker, Chef vom Dienst Online der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

2. Panzergrenadierdivision in Osthessen.

Quelle: BArch, BH 7-3/874 / Bildvorlage: Heiner Möllers

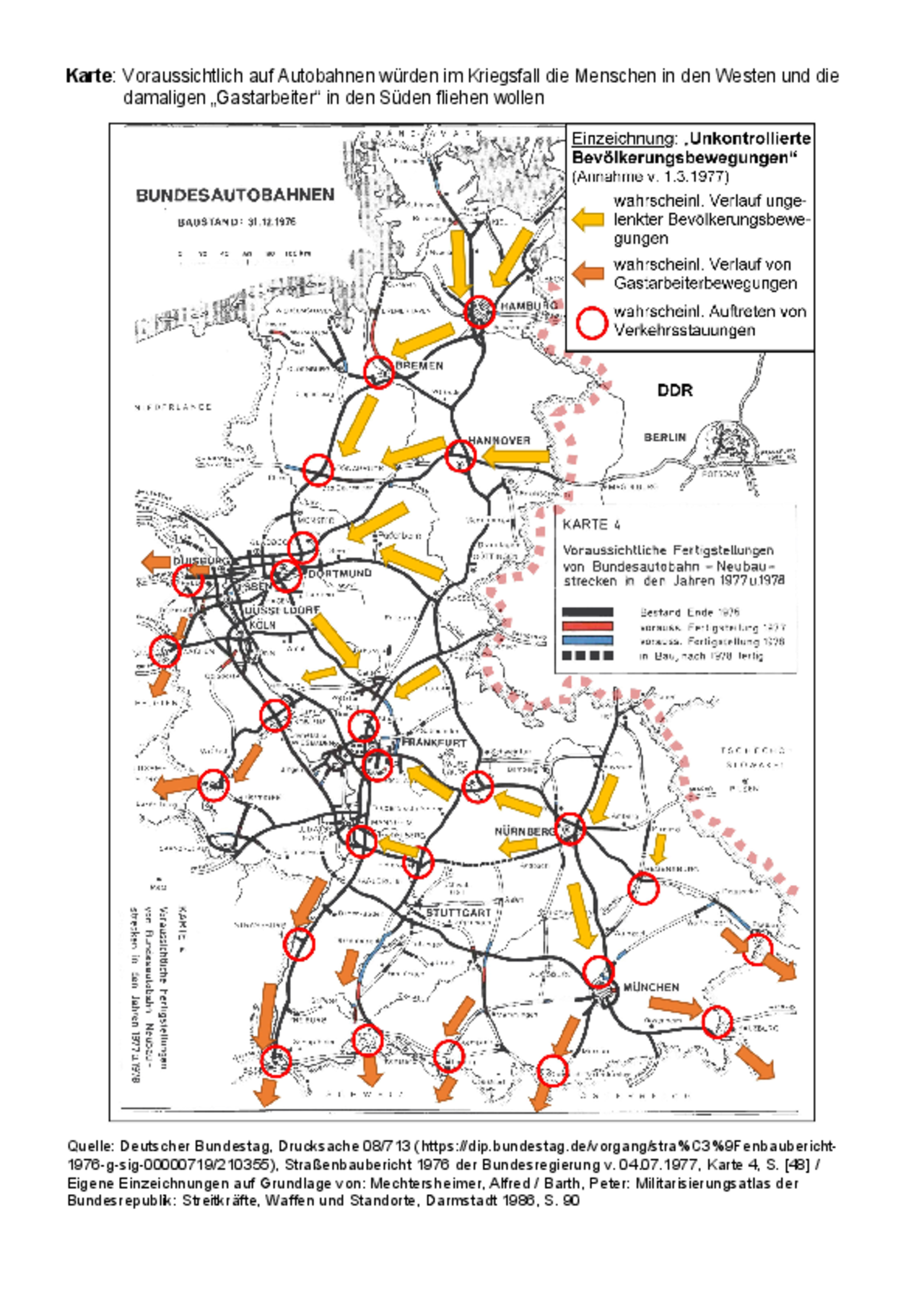

Das Buch zeigt zugleich, dass die Bundesrepublik zwar über komplexe und weitreichende Planungen verfügte, diese jedoch von erheblichen Lücken und Unwägbarkeiten geprägt waren – insbesondere im zivilen Bereich, wo Evakuierungsmaßnahmen, Schutzräume und Versorgungsstrukturen teilweise unzureichend vorbereitet waren. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass politische Bildung im Kalten Krieg nicht nur der staatsbürgerlichen Aufklärung diente, sondern ein sicherheitspolitisches Instrument darstellte: Sie sollte das Bewusstsein für die Verletzlichkeit der Demokratie schärfen, die Bevölkerung auf den Ernstfall vorbereiten und die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Verteidigung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit fördern.

Das Buch verdeutlicht, dass die Auseinandersetzung mit diesen historischen Planungen heute von hoher Aktualität ist. Die sicherheitspolitischen Herausforderungen der Gegenwart führen vor Augen, dass staatliche Wehrhaftigkeit ohne gesellschaftliche Resilienz und aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger nicht möglich ist. Insgesamt macht das Werk deutlich, dass Frieden in einer Demokratie nicht als Zustand, sondern als Ergebnis fortlaufender politischer, organisatorischer und gesellschaftlicher Anstrengungen verstanden werden muss.

Zu den Autoren

Cornelia Juliane Grosse

Cornelia Juliane Grosse ist promovierte Militärhistorikerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Militärgeschichte am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Zudem betreut sie die beim Reclam-Verlag erscheinende Buchreihe Kriege der Moderne. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte der Bundeswehr und der historischen Sicherheitsforschung mit besonderem Fokus auf die Zivilverteidigung. Zu ihren jüngsten Veröffentlichungen zählen der Beitrag No Strength Attached? Civil Defense as a (Trans-)National Challenge sowie gemeinsam mit Heiner Möllers der Aufsatz Ein Ausflug in die Rear Combat Zone. Ein Terrain Walk in den Kalten Krieg und seine Bedeutung für die Gesamtverteidigung heute im Jahrbuch Innere Führung. Ihre Dissertation zur historischen Bildung in der Bundeswehr von 1955 bis 1994 erscheint in Kürze.

Heiner Möllers

Oberstleutnant Dr. Heiner Möllers leitet am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr den Bereich „Bundeswehr“ im Forschungsfeld „Militärgeschichte nach 1945“. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf der Geschichte der Bundeswehr sowie den militärischen Verteidigungsplanungen der Bundesrepublik. Zu seinen Publikationen zählen der 2019 erschienene Band Die Affäre Kießling. Der größte Skandal der Bundeswehr sowie der 2025 gemeinsam mit Brigadegeneral Dr. Sven Lange herausgegebene Sammelband Die Bundeswehr in 100 Objekten. Derzeit erscheint seine Studie zu General Wolfgang Altenburg, dem achten Generalinspekteur der Bundeswehr und einem der führenden sicherheitspolitischen Strategen im NATO-Bündnis. Zusammen mit Cornelia Juliane Grosse arbeitet er an einem Forschungsprojekt zur Gesamtverteidigung der Bundesrepublik, mit einem besonderen Fokus auf die Entwicklungen der 1980er-Jahre. Möllers arbeitet sie derzeit an einem Forschungsprojekt zur Gesamtverteidigung der Bundesrepublik mit Schwerpunkt auf den 1980er-Jahren.

FAQ

1. Was macht das Buch für die politische Bildung relevant?

Das Buch zeigt, wie demokratische Staaten im Kalten Krieg versuchten, Sicherheit nicht nur militärisch, sondern gesamtgesellschaftlich zu organisieren. Es verdeutlicht die Bedeutung politischer Bildung als Voraussetzung für demokratische Wehrhaftigkeit und gesellschaftliche Resilienz.

2. Was bedeutet „Gesamtverteidigung“?

Gesamtverteidigung bezeichnet das Zusammenwirken militärischer, staatlicher und ziviler Akteure. Ziel war es, im Ernstfall Staat und Gesellschaft funktionsfähig zu halten. Dazu gehörten Schutzräume, Evakuierungspläne, Versorgungssysteme und die Einbindung der Bevölkerung.

3. Warum steht Hessen im Mittelpunkt?

Hessen war aufgrund seiner geografischen Lage ein zentraler Raum für die Verteidigung der Bundesrepublik. Hier trafen militärische Planung, zivile Vorsorge und gesellschaftliche Verantwortung aufeinander. Am Beispiel Hessens wird die Gesamtverteidigung greifbar und konkret.

4. Welche Lehren ergeben sich für die Gegenwart?

Das Buch macht deutlich, dass Sicherheitspolitik ohne gesellschaftliche Einbindung nicht funktionieren kann. Politische Bildung schafft die Grundlage, Bedrohungen einzuordnen, demokratische Werte zu verstehen und Verantwortung zu übernehmen.

5. War die Bevölkerung damals ausreichend eingebunden?

Nur teilweise. Zwar existierten umfassende Planungen, doch viele Bürgerinnen und Bürger waren kaum informiert. Dies zeigt, wie wichtig transparente Kommunikation und politische Bildung für das Verständnis und die Akzeptanz staatlicher Vorsorgemaßnahmen sind.

6. Was trägt das Buch zur heutigen Debatte bei?

Es liefert historisches Wissen zur Einschätzung aktueller sicherheitspolitischer Herausforderungen. Es zeigt, wie Demokratien auf Bedrohungen reagieren können und warum politische Bildung ein unverzichtbares Instrument zur Stärkung der demokratischen Widerstandsfähigkeit ist.

7. Wie kann das Buch in der Bildungsarbeit genutzt werden?

Es eignet sich zur Diskussion heutiger sicherheitspolitischer Fragen, zur Analyse historischer Szenarien und für Bildungsformate, die demokratische Verantwortung und gesellschaftliche Resilienz in den Mittelpunkt stellen.

8. Was ist die zentrale Botschaft im Hinblick auf politische Bildung?

Sicherheit und Demokratie sind untrennbar verbunden. Politische Bildung ist kein Randthema, sondern ein Kernbestandteil staatlicher Vorsorge und demokratischer Selbstbehauptung – damals wie heute. Sie kann helfen, das Bewusstsein zu stärken, dass Freiheit verteidigt werden muss und nicht selbstverständlich ist.