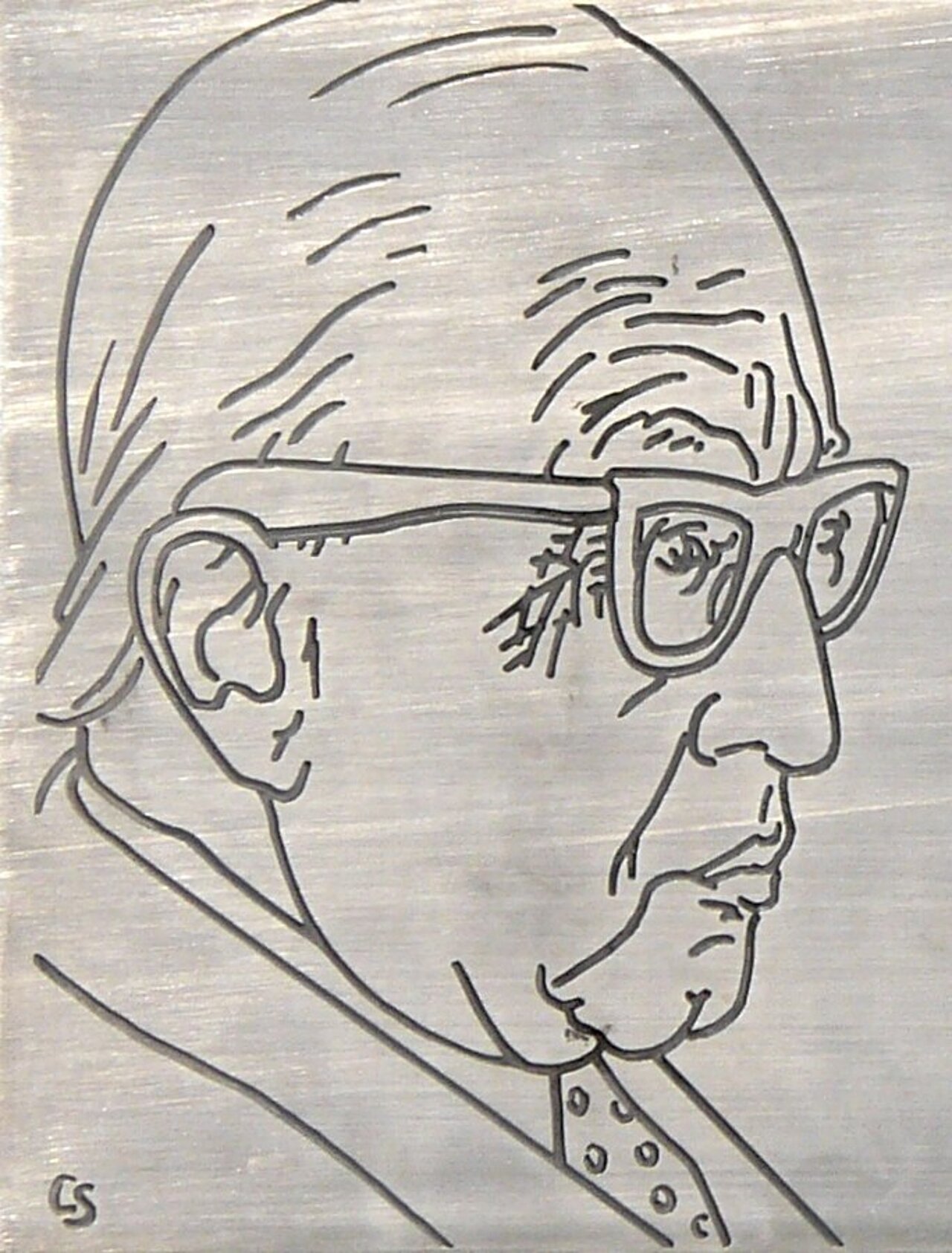

26. Dezember 1899: 125. Geburtstag des Historikers und Journalisten Paul Arnsberg

Der gebürtige Frankfurter Paul Arnsberg zählte zu den bedeutendsten Journalisten und Historikern der jungen Bundesrepublik. Nachdem er bereits in der Weimarer Republik für renommierte Zeitungen schrieb und sich in der Jüdischen Gemeinde Frankfurts engagierte, zwang ihn sein jüdischer Glaube nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 zur Flucht ins Exil. Als ein Vertreter einer kleinen jüdischen Minderheit kehrte Arnsberg nach dem Zweiten Weltkrieg ins Land der Täter zurück, um in verschiedenen Ämtern die Wiedergumtmachungsforderungen der Jüdinnen und Juden in Deutschland zu vertreten und journalistisch zu artikulieren. Teil seiner Strategie war hierbei das Sichtbarmachen der traditionsreichen Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland, indem der studierte Rechtswissenschaftler ein mehrbändiges geschichtswissenschaftliches Werk über die Geschichte der Frankfurter Juden seit der Französischen Revolution 1789-1799 verfasste. In Arnsbergs Biografie spiegeln sich 80 Jahre deutsch-jüdischen Geschichte, von antijüdischen Ressentiments im Kaiserreich über die Weimarer Republik hin zum modernen, integralen Antisemitismus im „Dritten Reich“. In einer von Verdrängung, Schweigen und Vergessenwollen geprägten bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft trat er in der moralischen, persönlich herausfordernden Rolle des Mahnenden und des Fordernden, des Erinnernden und des symbolischen öffentlichen Anwalts der durch die Nationalsozialisten ermordeten Juden auf.

Herkunft, Ausbildung und Wirken in der Weimarer Republik

Paul Arnsberg kam am 26. Dezember 1899 als Sohn des Kaufmanns Albert Arnsberg und dessen Frau Recha (geborene Rapp) in Frankfurt am Main zur Welt. Nachdem er die Realschule der Israelitischen Religionsgemeinschaft besucht und von 1915-1917 die Liebig-Oberrealschule durchlaufen hatte, erfolgte im Juni 1917 die Einberufung zum Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg. Bis Kriegsende im November 1918 kämpfte Arnsberg als einer von rund 100.000 jüdischen Soldaten für das Deutsche Kaiserreich – ganz im Gegensatz zur rechtsnationalen Propaganda der Nachkriegsmonate, die aufbauend auf der sogenannten „Dolchstoßlegende“ gegen die jüdisch-sozialistische Verschwörung hetzte, die die deutschen Soldaten um den militärischen Sieg gebracht hätten. Nach Kriegsende absolvierte Arnsberg ein Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und Heidelberg, das er 1922 mit der Promotion in Gießen abschloss. Bereits seit 1920 engagierte er sich darüber hinaus als Vorstandsmitglied der „Zionistischen Vereinigung für Deutschland“, deren Ziel die Gründung eines selbstständigen jüdischen Staates in Palästina war. 1923 wurde er darüber hinaus Vorsitzender der „Jüdischen Vereinigung Frankfurts“. Die Mainmetropole verfügte bereits seit dem 12. Jahrhundert über eine der größten und prosperierendsten jüdischen Gemeinden im gesamten deutschsprachigen Raum. Zu Beginn der 1930er-Jahre zählte sie über 30.000 Mitglieder, die infolge der bürgerlichen Gleichstellung der Jüdinnen und Juden 1864 von der Judengasse aus ins gesamte Stadtgebiet gezogen waren. Arnsberg begann nach seinem Studium eine Doppelkarriere als Verwaltungsjurist im Staatsdienst (mit mehrjähriger Unterbrechung) und schrieb gleichzeitig als Journalist für verschiedene Zeitungen, darunter die „Frankfurter Zeitung“ und das „Jüdische Wochenblatt“.

Flucht und Tätigkeit im Exil

Unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Arnsberg als Jude im Zuge des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 aus dem Beamtenstand entlassen und emigrierte nach Tel Aviv. Dort lernte er seine Frau Rosa Abramowitsch, eine Berliner Jüdin, kennen. Im Exil baute Arnsberg einen Zeitschriftenvertrieb auf und stieg zum Herausgeber der Wochenzeitung „Emeth“ (hebräisch für „Wahrheit“) auf. Des Weiteren schrieb er für den „Jewish Chronicle“ und verschiedene weitere deutsch- und englischsprachige Zeitschriften. In „Emeth“ plädierte Arnsberg bereits 1950, nur fünf Jahre nach Kriegsende, für die Wiederaufnahme des deutsch-jüdischen Dialogs, um perspektivisch Aussöhnung und Wiedergutmachung möglich zu machen. 1958 kehrte das Ehepaar Arnsberg tatsächlich in die Bundesrepublik zurück und ließ sich in Paul Arnsbergs Heimatstadt Frankfurt nieder.

Journalistische Tätigkeit in der Bundesrepublik

Arnsberg begann nach seiner Rückkehr, als freier Journalist für die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und den „Rheinischen Merkur“ zu schreiben und sich wie bereits in der Weimarer Republik in der Jüdischen Gemeinde Frankfurts zu engagieren. Bei der Besetzung Frankfurts durch US-Truppen 1945 war sie durch Flucht, Vertreibung und die Mordmaschinerie der Nationalsozialisten auf nur knapp 100 Menschen dezimiert gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Zahl der Jüdinnen und Juden in Frankfurt langsam, aber stetig auf heute gut 6.500 an. Jüdisches Leben war nach Kriegsende in der Bundesrepublik beinahe unsichtbar, eine aktive, gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen des NS-Regimes fand nicht zuletzt wegen der Kontinuität von Täterinnen und Tätern in Justiz und Verwaltung nicht statt. In diesem gesellschaftspolitischen Klima entschied sich Arnsberg, in seinen Artikeln auch die Wiedergutmachungsforderungen der deutschen Jüdinnen und Juden zu artikulieren. Er wurde Vorstandsmitglied des 1950 gegründeten „Zentralrats der Juden in Deutschland“, der Dachorganisation aller jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland“, der sich in den 1960er-Jahren auch im Zusammenhang mit den Frankfurter „Auschwitz-Prozessen“ in besonderem Maße für die juristische Verfolgung von NS-Straftaten und deren Wiedergutmachung gegenüber den Überlebenden der Shoa einsetzte. Arnsbergs Engagement fand auch in einer mehrbändigen Geschichte der Frankfurter Jüdinnen und Juden seit der Französischen Revolution Ausdruck: Indem er versuchte, die lange gemeinsame Geschichte von christlichen und jüdischen Deutschen am Beispiel seiner Heimatstadt Frankfurt aufzuarbeiten und sichtbar zu machen, wollte er verbindende Elemente in der Identität jüdischer und christlicher Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg schaffen. Im Zuge seiner Recherchen gelang es Arnsberg, einige jüdische Stiftungen im Stadtgebiet zu reaktivieren, darunter beispielsweise die „Henry und Emma Budge-Stiftung“.

Ein Herzinfarkt, dessen Folgen Arnsberg am 10. Dezember 1978 78-jährig erlag, hinderte ihn an der Fertigstellung seiner historischen Arbeit. Arnsberg wurde auf dem alten jüdischen Friedhof Nachlat Yzhak in Tel Aviv begraben. Für seine Verdienste wurde er zeit seines Lebens und posthum mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter 1970 das Große Bundesverdienstkreuz, 1975 die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt am Main, 1978 der Ehrenbrief des Landes Hessen und 1979 die Goetheplakette seiner Heimatstadt. Rosa, gennant Rosl, Arnsberg führte das Lebenswerk ihres Mannes nach seinem Tod weiter. Seit 2008 verleiht die Frankfurter „Stiftung Polytechnische Gesellschaft“ den „Rosl und Paul Arnsberg-Forschungspreis“ an herausragende wissenschaftliche Arbeiten zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main.