Das Wilhelmsbader Fest vom 22. Juni 1832

30 000 Menschen haben Ende Mai 1832 auf dem Hambacher Fest die „vereinigten Freistaaten Deutschlands“ in einem „konföderierten republikanischen Europa“ gefordert. Dieser Ruf nach einer republikanischen Verfassung, nach wirklicher Pressefreiheit, Abschaffung der Zensur und nationaler Einheit verhallt auch in dem politisch rückständigen Kurfürstentum Hessen nicht ungehört. Am 22. Juni 1832, also nicht einmal vier Wochen nach dem Hambacher Fest, versammeln sich über 8000 Menschen im Park von (Hanau-)Wilhelmsbad. Der Burschenschafter Heinrich Brüggemann hät eine feurige Rede

gegen die Adelsherrschaft und gegen die Macht der Mätressen, womit er die Geliebte des Kurfürsten meint.

Der Frankfurter Schriftsteller Wilhelm Sauerwein, der schon am Hambacher Fest teilgenommen hat, verkauft sein satirisches ABC-Buch der Freiheit, das der Hanauer Verleger Friedrich König in einer Auflage von 300 Exemplaren gedruckt hat. Die Botschaft der politischen Schrift ist, bei allem scharfen Witz, eindeutig. Sie richtet sich gegen alle, die seiner Meinung nach eine demokratische Entwicklung in Deutschland behindern. Die Provokation wird verstanden. Das ABC-Buch der Freiheit Buch lässt der Kurfürst einziehen. Sauerwein ist davon wenig beeindruckt und propagiert weiter die Revolution. Um einer drohenden Verhaftung in Frankfurt zu entgehen, flieht er im März 1834 zunächst in die Schweiz.

1835 erscheint in Biel eine neue Auflage seines ABC-Buchs der Freiheit. Schwer erkrankt kehrt er 1844 aus seinem unterdessen französischen Exil nach Frankfurt zurück, wo er drei Jahre später stirbt.

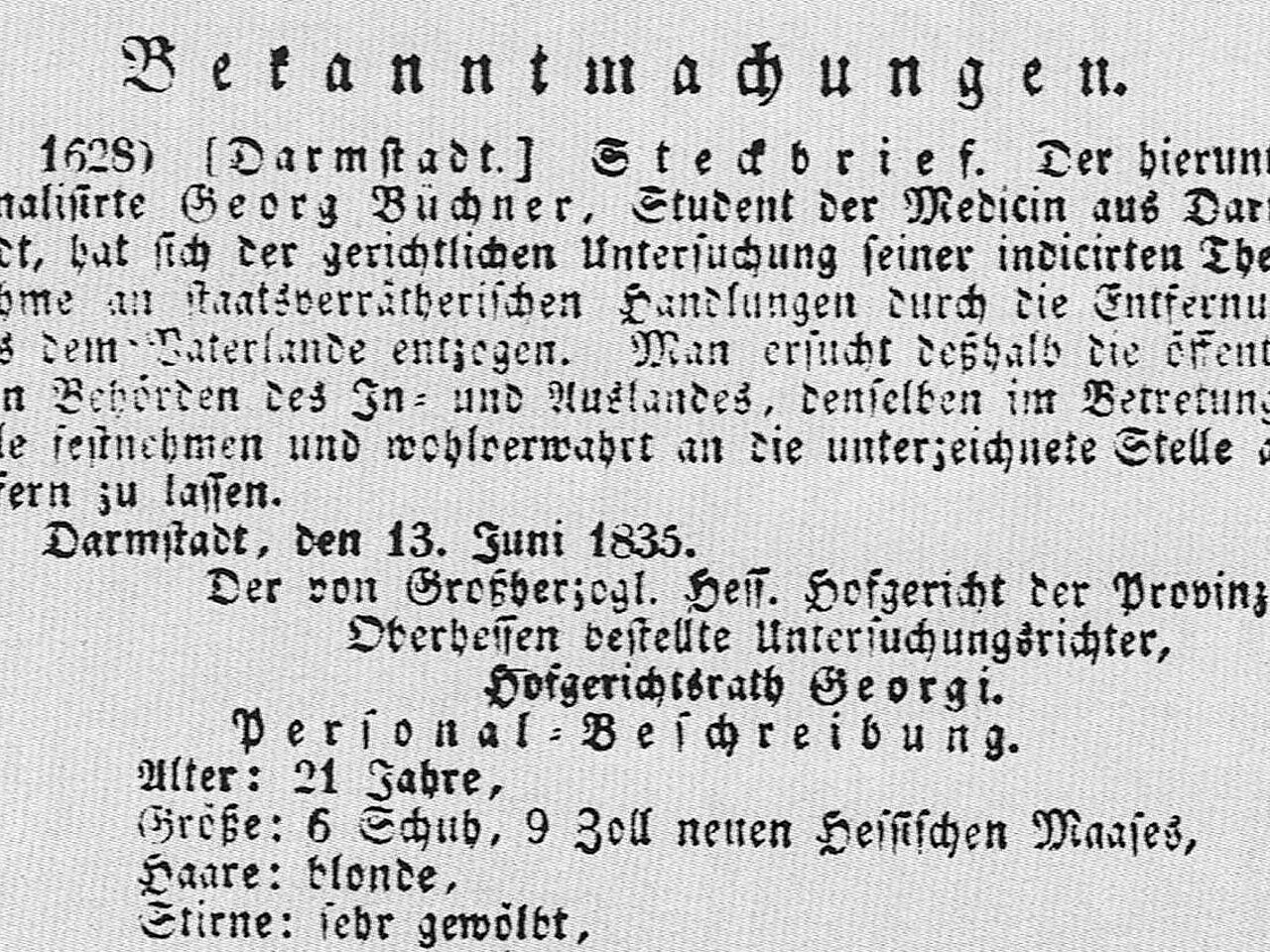

Georg Büchner

Wenn es unter den deutschen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts einen wirklichen Revolutionär gibt, dann ist es der am 17. Oktober 1813 im südhessischen Goddelau geborene Georg Büchner. Der Arztsohn geht nach dem Abitur auf dem Darmstädter Pädagog zunächst nach Straßburg, wo er sein Medizinstudium aufnimmt. Dort lernt er auch seine spätere Verlobte Wilhelmine Jäglé kennen. Nach knapp zwei Jahren immatrikuliert er sich in Gießen, wo er das Elend der hessischen Landbevölkerung

hautnah erlebt. „Ich schämte mich“, schreibt er Ende März 1834 an seine Eltern, „ein Knecht mit Knechten zu sein, einem vermoderten Fürstengeschlecht und einem kriechenden Staatsdiener-Aristokratismus zu Gefallen“. Zusammen mit dem ehemaligen Theologiestudenten August Becker gründet er die revolutionäre Geheim-„Gesellschaft der Menschenrechte“ und beteiligt sich an der Schaffung eines überregionalen „Preßvereins“ auf der Ruine Badenburg bei Gießen. Zusammen mit

dem Butzbacher Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig schreibt er 1834 anonym den nur wenige Seiten starken Hessischen Landboten, der mit dem Ausruf „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ beginnt. Büchner und Weidig prangern darin die unhaltbaren politischen und sozialen Zustände in dem damaligen Großherzogtum an. Die konspirativ verteilte Schrift löst eine intensive und blutige Untersuchung durch Polizei und Justiz aus. Zahlreiche Mitverschwörer werden verhaftet. Weidig stirbt im Gefängnis. Georg Büchner, unterdessen steckbrieflich gesucht, kann zunächst nach Straßburg und dann nach Zürich fliehen. Noch in Darmstadt hat er sein Revolutionsdrama Dantons Tod beendet, das wegen der Zensur 1835 nur in einer bearbeiteten Fassung erscheinen kann. In Straßburg und Zürich arbeitet Büchner an dem Lustspiel Leonce und Lena, an dem Novellenfragment Lenz und an der Tragödie Woyzeck, die unvollendet bleibt. Im Sommer 1836 reicht er in Zürich seine Dissertation über das Nervensystem der Flussbarbe ein. Im Oktober übersiedelt er als politischer Flüchtling der „Sonder-Klasse“ nach Zürich, wo er am 19. Februar 1837 an Typhus stírbt.

Die Zensur in der Büchner-Zeit

Als die Herrschaft Napoleons in Europa mit der Schlacht bei Waterloo zu Ende gegangen ist, entsteht 1815 auf dem Wiener Kongress eine neue politische Ordnung. Statt eines Kaisers gibt es den Deutschen Bund mit 35 souveränen deutschen Fürsten und den vier Freien Städten Hamburg, Bremen, Lübeck und Frankfurt. Die Gesandten der deutschen Staaten treffen sich in Frankfurt, um gemeinsame Beschlüsse zu fassen. Einer dieser Beschlüsse hat weitreichende Folgen für die Vorkämpfer der Demokratie in den deutschen Staaten.

Durch die 1819 verabschiedeten „Karlsbader Beschlüsse“ wird vom Deutschen Bund die Zensur eingeführt. Sie liefern den gesetzlichen Rahmen für das Verbot von demokratischen und revolutionären Schriften. Alle Schriften mit weniger als 320 Seiten müssen vor dem Druck den Zensurbeamten vorgelegt werden. Die entscheiden dann darüber, ob eine Schrift mit oder ohne Streichungen veröffentlicht werden darf oder ganz verboten wird. Dickere Bücher werden erst nach dem Erscheinen überprüft. Wer die Zensur umgeht wie Büchner und Weidig mit ihrem Hessischen Landboten muss mit harten Strafen rechnen. Belangt werden aber nicht nur die Autoren, sondern auch Redakteure, Drucker und Verleger.

In jedem Bundestaat werden Zensurbehörden eingerichtet. Über allem wacht zunächst die Mainzer

„Zentraluntersuchungskommission“ und seit 1833 die „Bundes-Centralbehörde“ in Frankfurt am Main mit einem Heer von Spitzeln. In einer Art Leistungsbilanz aus dem Jahr 1838 weder die politischen Aktivitäten von Weidig und Büchner breit dokumentiert. Der „Hessische Landbote“, heißt es darin, sei eine „an Bösartigkeit“ herausstechende Flugschrift. Der vor allem in Dörfern verteilte Landbote wird als so gefährlich angesehen, dass schon sein Besitz strafbar ist.

Friedrich Ludwig Weidig

Der am 15. Februar 1791 in Obergleen geborene Friedrich Ludwig Weidig wird nach seinem Theologiestudium an der Gießener Universität Rektor einer Knabenschule in Butzbach.

Seit 1814, als er die „Deutsche Gesellschaft“ in Butzbach mitgegründet hat, ist Weidig immer wieder verhört worden. Zunächst glaubt er noch daran, auf friedlichem Weg etwas verändern zu können. Aber nachdem 1832 als Reaktion auf das freiheitliche Hambacher Fest die Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit in Deutschland aufgehoben worden ist, radikalisiert sich der als höflich und herzlich beschriebene Weidig. Er wird zum unbestrittenen Führer der oberhessischen Revolutionäre. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, er knüpft Verbindungen zu Revolutionären in Frankfurt und anderen Städten. Unter dem Pseudonym „Freimund Hesse“ bringt er von Januar bis März 1834 vier Ausgaben seines Leuchters und Beleuchters für Hessen oder der Hessen Nothwehr heraus. Das konspirativ verteilte Blatt wird zum Vorläufer des Hessischen Landboten, den Georg Büchner verfasst und den Weidig, zum Leidwesen des Autors, in seiner Radikalität gegen die Fürsten und die liberale Opposition

abschwächt.

Am 24. April 1835 wird Weidig, der unterdessen als Pfarrer nach Obergleen versetzt worden ist, in seinem Haus verhaftet und nach Darmstadt gebracht. Im Gefängnis ist er Misshandlungen und den Verhören eines sadistischen Untersuchungsrichters ausgesetzt. Trotzdem schreibt er weiter Gedichte und Briefe, darunter sehr bewegende, die an seine Frau und seine Kinder gerichtet sind. Sein letzter, verzweifelter Brief wird nicht an seine Frau weitergeleitet. Sie erhält ihn erst nach dem Tod ihres Mannes. Am 23. Februar 1837, nach fast zweijähriger Haft ohne Gerichtsverfahren, ist Weidig in seiner Zelle gestorben. Mit seinem Blut hat er an die Wand geschrieben: „Da mir der Feind jede Vertheidigung versagt, so wähle ich einen schimpl. Tod von freien Stücken.“

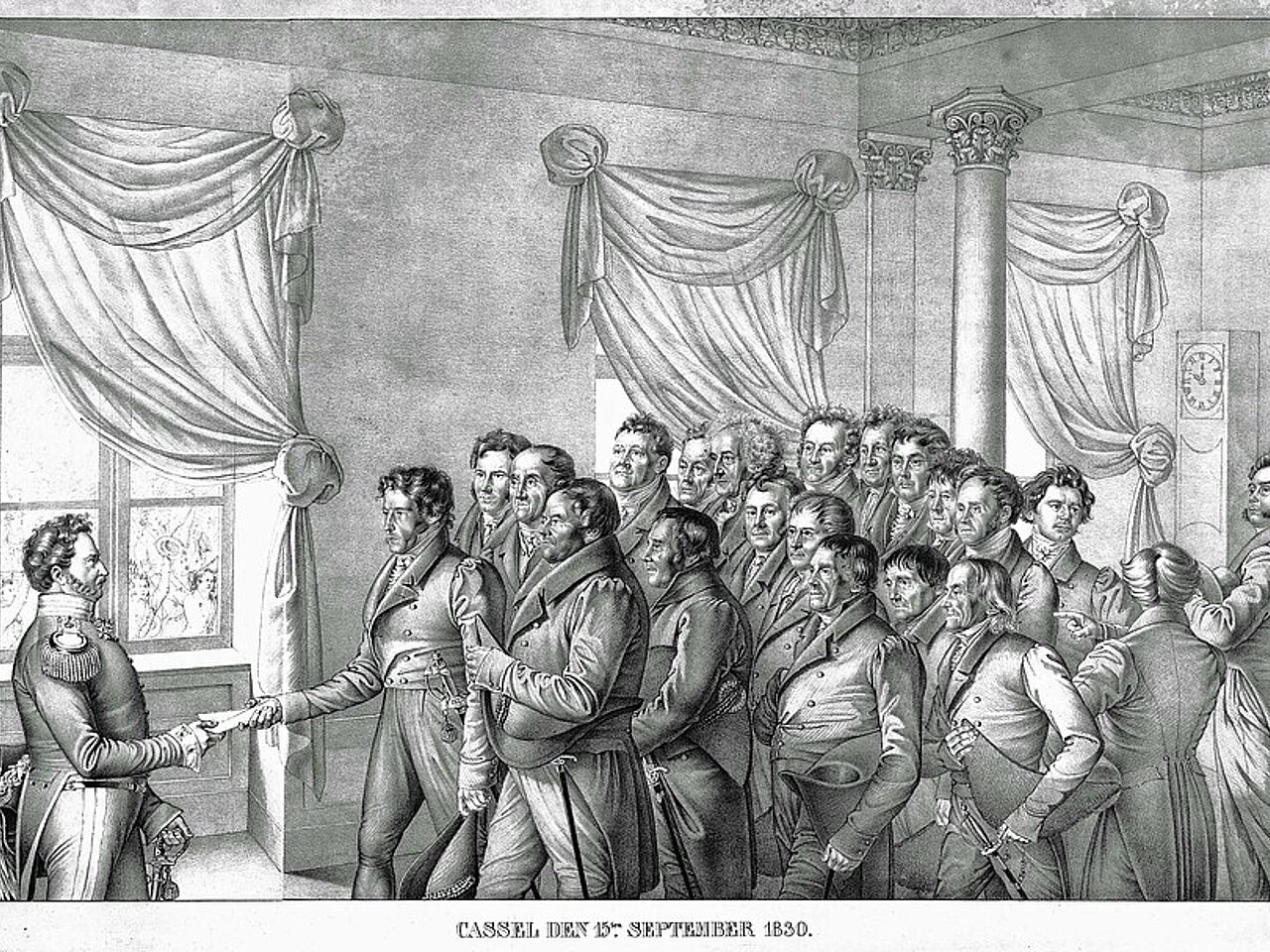

15. September 1830 ihre Peon für eine Verfassung, als gemeinfrei gekennzeichnet, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deputation_der_Kasseler_B%C3%BCrger_vor_Kurf%C3%BCrst_Wilhelm_I.jpg?uselang=de, ausgeschnitten von HLZ, CC0 1.0

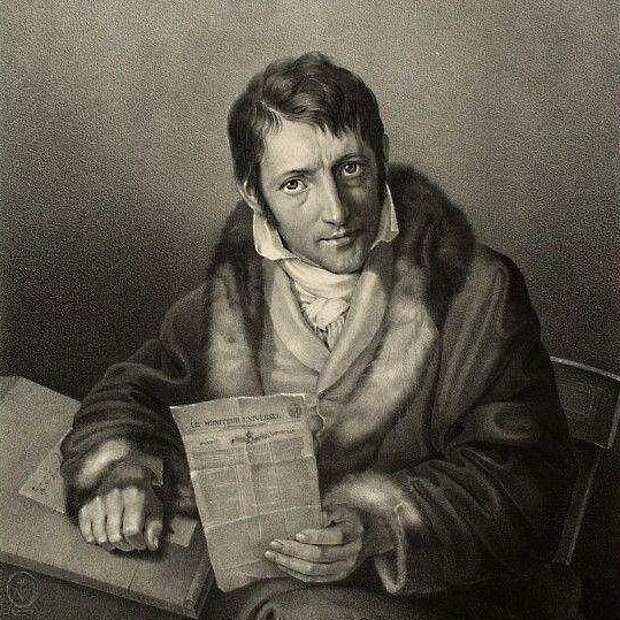

Ludwig Börne

Einer der Wortführer der revolutionären Bewegung vor der Frankfurter Nationalversammlung ist der am 6. Mai 1786 in der Frankfurter Judengasse geborene Juda Löb Baruch, der sich nach seiner christlichen Taufe 1818 Ludwig Börne nennt. Als Sohn eines Geschäftsmanns und Bankiers hat Börne zunächst Medizin in Halle, danach Staats- und Kameralwissenschaften in Heidelberg und Gießen studiert, wo er 1808 promoviert wird. Unter der liberalen Regierung des von Napoleon eingesetzten Frankfurter Großherzogs Carl Theodor von Dalberg kann er 1811 eine Verwaltungslaufbahn beginnen. Börne ist einer der wichtigsten Vorkämpfer für die Emanzipation der Juden in Frankfurt. Immer wieder finden sich in seinen Aufsätzen und Briefen heftige Anklagen gegen die Intoleranz des Frankfurter Bürgertums und der Stadtregierung. Als Herausgeber und Autor von mehreren Blättern schreibt Börne oft über politische Missstände, die er mit Geist und Witz deutlich benennt. Da er deshalb ständig im Kampf mit der Zensur lebt, entwickelt er einen raffinierten Schreibstil, hinter dem sich oft etwas anderes verbirgt, als auf dem Papier steht. Börne pendelt zwischen Frankfurt und Paris, um sich schließlich 1830 ganz in der französischen Hauptstadt niederzulassen. Als Kritiker wird Börne mit seinen Briefen aus Paris (1831-34) zu einem der Begründer des deutschen Feuilletons. Immer wieder werden seine Bücher beschlagnahmt oder verboten. „Mutig und vehement“, schreibt Alfred Estermann in seinem Börne-Porträt, „werden demokratische Forderungen den überkommenen Machtstrukturen gegenübergestellt, werden utopische Ideen eines zukünftigen Europas artikuliert: Gedanken eines revolutionären Republikaners und Weltpatrioten. Die einzigartige publizistische Leistung gelingt“. Ludwig Börne stirbt am 12. Februar 1837 in Paris. Er liegt auf dem Friedhof Père Lachaise begraben.

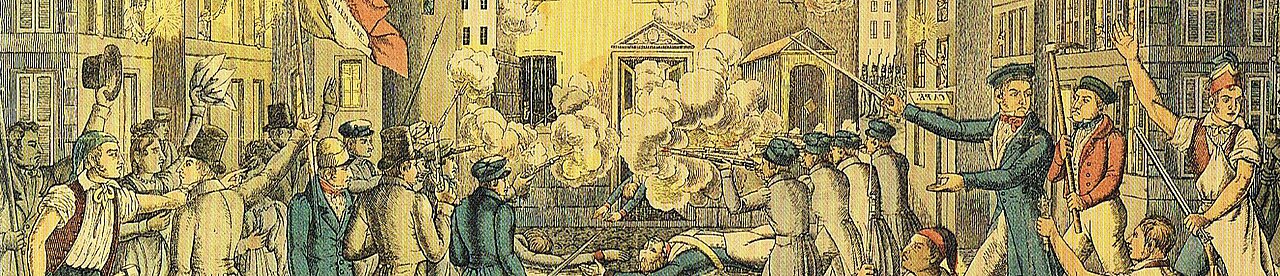

Frankfurter Wachensturm am 3. April 1833

Unter der Leitung des Gießener Studenten Paul Follen und des Butzbacher Rektors Friedrich Ludwig Weidig formiert sich eine demokratisch und national ausgerichtete Bewegung, die den revolutionären Umsturz vorbereitet und dabei zunächst Frankfurt ins Visier nimmt. Auftakt soll am 3. April 1833 der Frankfurter Wachensturm sein. Die nur kleine Gruppe der Revolutionäre rechnet damit, dass sich ihr, wie es zuvor bei einer ähnlichen Aktion in Paris geschehen ist, die Massen anschließen würden. In Frankfurt scheint es dafür den Boden zu geben. Denn mit dem Frankfurter Rechtsanwalt Maximilian Reinganum an der Spitze haben 230 wohl situierte Frankfurter Bürger ein Jahr zuvor eine aufsehenerregende Protestation deutscher Bürger für Preßfreiheit in Deutschland unterzeichnet und damit den Ruf Frankfurts als‚Liberalennest‘ bestätigt.

Am Abend des 3. April um halb zehn rücken drei kleine Trupps auf die Hauptwache, die Konstablerwache und die Zollstätte Preungesheim vor. Obwohl der Plan verraten worden ist, können die knapp vierzig Revolutionäre die Gebäude besetzen und sogar Gefangene befreien. Aber dann schnappe die Falle zu. Denn die Frankfurter zeigen kein Interesse, den bewaffneten Aufstand zu unterstützen. Nach einer Stunde ist der Umsturzversuch beendet. Die meisten der Revolutionäre werden verhaftet. Einige der Aufrührer können in die Schweiz und nach Paris flüchten.

Der erfolglose Versuch, in Frankfurt einen Umsturz zu beginnen, bestärkt Büchner darin, mit Friedrich Ludwig Weidig den „Hessischen Landboten“ zu verfassen.

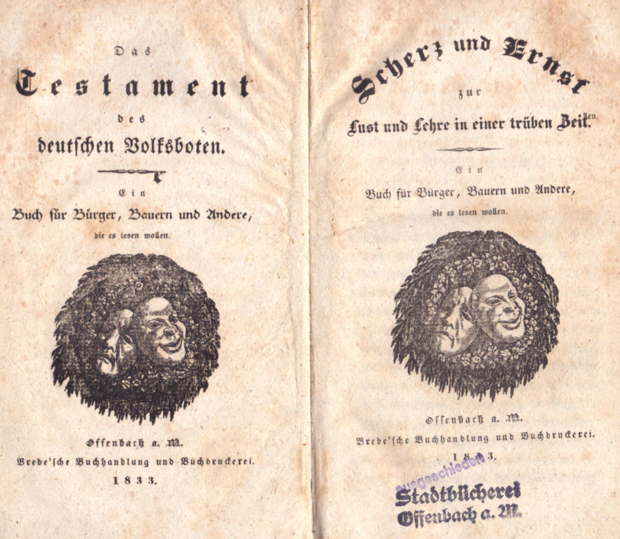

Friedrich Wilhelm Schulz und sein Kampf um den „Volksboten“

Langwierig sind die Untersuchungen zu einem Buch, das die Brede‘sche Buchhandlung und Druckerei in Offenbach 1833 herausgebracht hat. Es trägt den Titel Das Testament des deutschen Volksboten. Ein Buch für Bürger, Bauern und Andere. Der 324seitige Band wird sowohl im Großherzogtum Hessen, zu dem Offenbach gehört, als auch in Kurfürstentum mit großem Aufwand gesucht und beschlagnahmt. Autor ist der Darmstädter Journalist und Schriftsteller Friedrich Wilhelm Schulz, der schon als Redner am Wilhelmsbader Fest teilgenommen hat. Schulz gint seinen Volksboten Anfang 1833 zusammen mit Karl Buchner zweimal wöchentlich in Offenbach heraus, bis ihm der Zensor nach zwei Monaten signalisiert, dass er die weitere Veröffentlichung des Blattes nicht dulden wird. In seinem Buch, das mehr als 20 Druckbögen umfasst und deshalb ohne Vorzensur geblieben ist, setzt sich Schulz vor allem mit den Zensurpraktiken in Deutschland und Europa auseinander. Am Ende des Testaments schildert Schulz einen Traum, in dem sich alle Staatsbeamten vom Minister bis zum „Hofaffen und Hofpapageien“ vor ihren Fürsten in den Staub werfen und um Vergebung bitten:

„Ihr Fürsten! Möge uns der Himmel verzeihen, aber wir haben Euch übel berathen, zu Euerem Verderben und zum Verderben des Volks. Schauet hin auf uns! Viele, die vor Euch versammelt sind, wurden in Sünden reich und haben sich von ungerechtem Gute genährt.“ Das Buch erscheint Ende Juni 1833 und wird schon wenige Tage später verboten. Für Friedrich Wilhelm Schulz hat das bittere Konsequenzen. Er wird im Zuge der Ermittlungen nach dem missglückten Frankfurter Wachensturm zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ihm gelingt später die Flucht nach Straßburg, wo er Georg Büchner kennenlernt.