Gleichberechtigung in der Demokratie

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Mit diesen Worten verankert die hessische Juristin Elisabeth Selbert 1949 die Gleichstellung der Geschlechter in unserem Grundgesetz. Unwiderruflich. Der Weg dahin war auch in Hessen voller Widerstände und Kämpfe. Wie alle demokratischen Grundwerte muss die Gleichberechtigung bis heute immer wieder neu verteidigt werden.

Elisabeth Selbert: Mutter des Grundgesetzes

Als der Parlamentarische Rat 1948 den Auftrag erhält, eine Verfassung für die künftige Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten, ist Elisabeth Selbert eine von vier Frauen unter den 65 Ratsmitgliedern. Die promovierte Juristin, die bereits seit gut zehn Jahre als Rechtsanwältin in ihrer eigenen Kanzlei in Kassel arbeitet, versteht sich nicht als Frauenrechtlerin – und muss doch im Rat gleich um das Thema Gleichberechtigung streiten. Ihr Formulierungsantrag für Artikel 1, Absatz 2 des Grundgesetzes (GG), „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, wird erst nach heftigen Debatten und einer öffentlichen Protestkampagne von der Ratsmehrheit angenommen. Selbert weiß, dass nach diesem Erfolg die Arbeit erst beginnt. Das Bürgerliche Gesetzbuch, das Frauen seit 1896 in wichtigen Ehe- und Familienfragen der Entscheidung des Mannes unterwirft, muss angepasst werden. Deshalb legt Elisabeth Selbert im GG eine Übergangsfrist bis März 1953 fest. Der Bundestag braucht weitaus länger: 1957 wird das „Letztentscheidungsrecht“ des Ehemannes in vielen Ehefragen abgeschafft, 1977 fällt die „Hausfrauenehe“, nach der Frauen nur mit Einverständnis des Ehemannes arbeiten gehen können.

Gleichberechtigung in der Demokratie

Kinder, Küche, Kirche – die berühmten drei K bestimmen das Leben von Frauen im 19. Jahrhundert. Das weibliche Rollenbild in dieser von Männern bestimmten Zeit ist von konservativen Traditionen geprägt, aufs Häusliche reduziert und ohne wesentliche Rechte. Frauen dürfen nicht wählen oder gewählt werden, sich nicht politisch engagieren, sich weder versammeln noch Vereine gründen (eine Ausnahme bildet im späteren 19. Jahrhundert die Turnbewegung). Bildung ist für die bürgerliche Frau auf das nötigste Grundwissen beschränkt; Frauen der unteren Schichten müssen neben der Versorgung von Haushalt und Kindern oft mit gesundheitlich unzumutbarer und schlecht bezahlter Erwerbsarbeit zum Familienunterhalt beitragen.

Wenig erstaunlich, dass viele Frauen ihre jeweiligen Möglichkeiten nutzen, um auf ihre gesellschamliche Ohnmacht und politische Rechtlosigkeit aufmerksam zu machen. Eine dieser Zeitzeuginnen ist Clotilde Koch-Gontard, die als Frankfurter Unternehmergattin aus gutbürgerlichen Verhältnissen zu den Besserstehenden gehört, sich gleichwohl nicht mit einem Leben in Passivität abfinden will. In Briefen und Tagebucheinträgen zeigt sie sich politisch bestens informiert – und auf Veränderung, also politische Rechte hoffend.

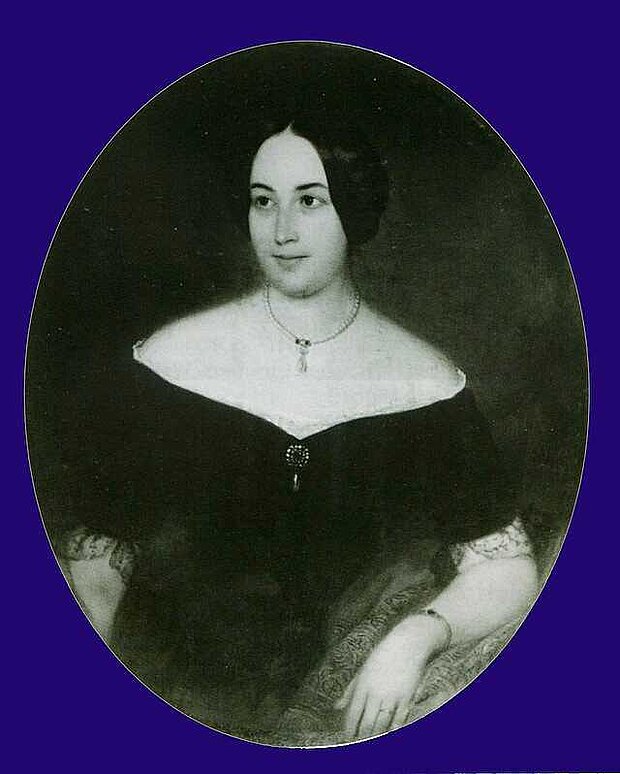

Clotilde Koch-Gontard: Die Mutmacherin

Kinder, Küche, Kirche – die berühmten drei K bestimmen das Leben von Frauen im 19. Jahrhundert. Das weibliche Rollenbild in dieser von Männern bestimmten Zeit ist von konservativen Traditionen geprägt, aufs Häusliche reduziert und ohne wesentliche Rechte. Frauen dürfen nicht wählen oder gewählt werden, sich nicht politisch engagieren, sich weder versammeln noch Vereine gründen (eine Ausnahme bildet im späteren 19. Jahrhundert die Turnbewegung). Bildung ist für die bürgerliche Frau auf das nötigste Grundwissen beschränkt; Frauen der unteren Schichten müssen neben der Versorgung von Haushalt und Kindern oft mit gesundheitlich unzumutbarer und schlecht bezahlter Erwerbsarbeit zum Familienunterhalt beitragen.

Wenig erstaunlich, dass viele Frauen ihre jeweiligen Möglichkeiten nutzen, um auf ihre gesellschaftliche Ohnmacht und politische Rechtlosigkeit aufmerksam zu machen.

Eine dieser Zeitzeuginnen ist Clotilde Koch-Gontard, die als Frankfurter Unternehmergattin aus gutbürgerlichen Verhältnissen zu den Besserstehenden gehört, sich gleichwohl nicht mit einem Leben in Passivität abfinden will. In Briefen und Tagebucheinträgen zeigt sie sich politisch bestens informiert – und auf Veränderung, also politische Rechte hoffend.

Auszüge aus Briefen und Tagebuch

22. März 1848

Clotilde Koch-Gontard schreibt an den Heidelberger Hochschullehrer und späteren Paulskirchenabgeordneten Karl Mixermaier:

„Wir leben hier in der letzten Zeit in großer Aufregung. Die politischen Neuigkeiten werden mit unglaublicher Ungeduld erwartet […]. Doch ich höre Sie sagen: Es ist mit dem Weibergeschwätz wieder kein Ende, in die Kinderstube und an den Strickstrumpf gehört die Frau, der Mann ist nur berufen zum Handeln nach außen. Jetzt weniger als jemals noch mag ich meine Stellung in dieser Beziehung begreifen, und es macht mir recht viel Mühe, die Küche als den Hauptschauplatz meiner Mühe anzusehen.“

25. Mai 1848

Clotilde Koch-Gontard berichtet ihrer Freundin Josefine Buhl von ihren täglichen Besuchen in der Paulskirche und ihrer inneren Zerrissenheit: Sie empfindet ihre an sich passive Rolle als Zuschauerin bereits als aktive Teilhabe am politischen Geschehen. Zugleich hat sie den Eindruck, als Frau etwas Verbotenes zu tun:

„Ich gehe täglich in die Sitzungen und kann die Politik nicht lassen, obgleich ich fühle, dass wir Frauen uns der Sache nicht so leidenschaftlich hingeben sollten.“

Im Austausch mit Heinrich von Gagern

Im Austausch mit Heinrich von Gagern, dem ihr nahestehenden Präsidenten der Nationalversammlung, beklagt Koch-Gontard, dass Frauen in der Politik zur Passivität verurteilt sind:

„Ich habe es in den letzten Tagen recht schmerzlich empfunden, nur eine Frau sein zu müssen, die das Zusehen hat, und doch mit Gefühl und Tatkraft im Leben begabt ist.“

1. Mai 1857

Am 1. Mai 1857 schreibt Clotilde Koch-Gontard verbittert über das Scheitern der 1848er Revolution an ihre Freundin Josefine Buhl, Frauen hätten

„immer auszubügeln, stillzuhalten und die Dinge zu nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein könnten.“

Frühe Demokratinnen: Hessinnen kämpfen für die Gleichberechtigung

Teamwork: Wie Luise Büchner und Hessens Großherzogin Alice Frauen fördern

Lernen ist für Mädchen nicht selbstverständlich, das lernt Luise Büchner (*1821 in Darmstadt, + 1877 in Darmstadt) früh. Ihre Schulbildung beschränkt sich wie die ihrer älteren Schwester Mathilde (1815–1888) auf Grundlagen, die man als ausreichend für Frauen hält, anders als ihre Brüder dürfen die Mädchen nicht das Gymnasium besuchen. Immerhin dulden die für ihre Zeit aufgeschlossenen Eltern, dass Luise zuhause mit den Brüdern lernt. Außerdem darf das wissbegierige Mädchen sich in der großherzoglichen Bibliothek in Darmstadt ein beachtliches Wissen in Literatur, Geschichte und Naturwissenschamen aneignen. Ihre Erfahrungen dürmen eingeflossen sein in das 1855 veröffentlichtes Werk „Die Frauen und ihr Beruf“. Das zunächst anonym erschienene Buch wird ein Bestseller und erreicht sechs Auflagen, schließlich auch mit ihrem Namen auf dem Cover. 1865 wird Luise Büchner in den Ausschuss des „Allgemeinen Deutschen Frauenvereins“ gewählt. Die Darmstädterin erkennt schnell: Frauen fördern heißt sich mit Frauen zu vernetzen. Sie gründet mehrere Frauenvereine, hält als Expertin für Frauenbildung Vorträge im In- und Ausland und vermittelt auch daheim in ihrem Wohnzimmer interessierten Mädchen und Frauen ihr Wissen über Geschichte – ganz selbstverständlich.

Zusammen mit ihrer einflussreichen Freundin Alice, der Großherzogin von Hessen-Darmstadt verbessert Luise Büchner die öffentliche Gesundheitsversorgung vor allem für Schwangere und Wöchnerinnen. Der gemeinsam gegründete „Alice-Frauenverein“ bildet Krankenpflegerinnen aus, ermöglicht alleinstehenden Frauen den Verkauf eigener Waren und ist Fundament einer von Frauen betriebenen umfassenden Kranken- und Armenpflege im späten 19. Jahrhundert. Den Alice-Verein gibt es übrigens noch heute – ebenso wie die Alice-Eleonore-Schule, die Luise Büchner zur beruflichen Ausbildung von Mädchen in Darmstadt gegründet hat.

Weitere Facts und starke Frauen

Louise Dittmar

„Der Mann ist der Fürst des Weibes, der absolute Monarch, der unumschränkte Gebieter in ihrem Bereich“

Buchstäblich treffend kritisiert Louise Dittmar (*1807 in Darmstadt, +1884 in Bessungen) in ihrer Abhandlung „Das Wesen der Ehe“ (1849) die bürgerliche Ehe. Die lebt nach Ansicht der politischen Schriftstellerin von der völligen Abhängigkeit der Ehefrau vom Mann. Die Reduzierung weiblicher Tätigkeit auf die alltäglichen Aufgaben im Haushalt vergleicht Dittmar mit einer „weiblichen Galeerenstrafanstalt“, die den Frauen zugeschriebenen Rollen sind für sie „das verkochte, verwaschene und verbügelte Leben“. Nicht zuletzt wegen ihrer schonungslosen und drastischen Gesellschaftskritik gilt Dittmar als ungewöhnlich radikale Feministin und Demokratin ihrer Zeit.

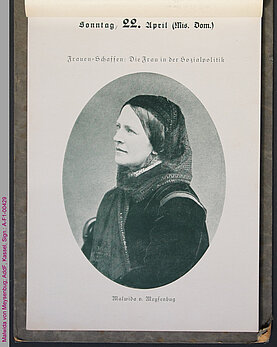

Malwida von Meysenbug: „Die Frau muss vor dem Gesetz vollständig gleichberechtigt sein mit dem Mann.“

Die Schriftstellerin Malwida von Meysenbug (*1816 in Kassel, +1903 in Rom) setzt sich in ihren Texten entschieden für die Frauenemanzipation und die demokratischen Forderungen der 1848er Revolution ein, dem Vorparlament in der Frankfurter Paulskirche kann sie heimlich zuschauen. Sie beginnt 1850 eine Ausbildung zur Erzieherin, geht dann aber ins Exil, aus Angst vor Verhaftung wegen ihrer Kontakte zu führenden Demokraten. In London, Paris und später Rom führt sie dank ihrer Herkunft und Kontakte ein Leben als unabhängige und gleichberechtigte Frau – auch wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür noch lange nicht geschaffen sind. Sie fördert Schriftsteller und Künstler, ist befreundet mit Cosima und Richard Wagner, mit der Komponistin und Frauenrechtlerin Johanna Kinkel, dem Philosophen Friedrich Nietzsche und dem Schriftsteller Romain Rolland. Ihre Autobiografie „Memoiren einer Idealistin“ erscheint 1869 zunächst anonym und wird ein Bestseller. 1901 wird sie für den Literaturnobelpreis nominiert, als erste Frau.

Wie Marie Calm zur frühen Frauen-Netzwerkerin wird

Marie Calm (*1832 in Arolsen, +1887 in Kassel) liebt die Schule, und es ist für sie keine Frage, selbst Lehrerin zu werden. Weil es aber Mitte des 19. Jahrhunderts keine richtige Ausbildung zur Lehrerin gibt, muss die Hessin Berufserfahrungen als Hauslehrerin und Erzieherin bei Familien in Genf, England und Moskau erwerben. Zurück in Kassel unterrichtet sie dann endlich an einer Mädchenschule – und beschließt, die Lehrerinnenausbildung auf professionelle Füße zu stellen. 1869 gründet sie zusammen mit Auguste Schmidt den „Verein deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen“, sorgt für verbindliche Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte und vor allem für ein sicheres Lehrerinnen-Gehalt.

Und doch bleibt der Preis für Frauen, die Lehrerin werden wollen, lange hoch: Damit ihre Kraft ganz den Schülerinnen und Schülern zukommt, dürfen sie laut Gesetz nicht heiraten und also auch keine eigenen Kinder haben. Erst 1951 wird das sogenannte Lehrerinnenzölibat abgeschaft.

Entgegen ihrem umfangreichen Wirken findet Marie Calm in der Geschichtsschreibung erstaunlich wenig Erwähnung. „Ein schriftlicher Nachlass blieb nicht erhalten“, heißt es online im Archiv der deutschen Frauenbewegung, in Nachrufen werde „ihr früher Tod als großer Verlust für die Frauenbewegung bezeichnet, in der heutigen Forschung wird sie als deren Protagonistin nur am Rande wahrgenommen. In Kassel und Bad Arolsen erinnern inzwischen Straßen, in Baunatal ein Eltern-Kind-Heim an Marie Calm.

Machtdemonstration: Der Fall Henriette Zobel

© Historisches Museum Frankfurt, Foto: Frank Plate

Als am 18. September 1848 zwei konservative Abgeordnete der Nationalversammlung bei Straßenkrawallen in Frankfurt erschossen werden, ist zufällig auch Henriette Zobel (*1813 in Frankfurt, + wahrscheinlich 1865 nach Haftentlassung wegen schlechter Gesundheit) in der aufgebrachten Menge, die sich um die demokratischen Ideale der Revolution betrogen sieht. Kurz darauf wird die bis dahin unbescholtene Hausfrau verhaftet: Mit ihrem Regenschirm soll sie auf einen der Ermordeten eingeschlagen haben. Nach fünf Jahren Untersuchungshaft wird die Frankfurterin dann 1853 zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt, wegen Anstiftung und Rädelsführung. Einziger Beweis ist der Regenschirm. Die drastische Strafe legt eine Machtdemonstration des Gerichts nahe. 1848 hatte Henriette Zobel, die damals als Haushaltshilfe arbeitete, mit politischem Interesse einige Tage lang das Geschehen in der Paulskirche von der Galerie aus verfolgt. 1865 wird Zobel wegen schlechtem Gesundheitszustand aus der Haft entlassen.

Bertha Pappenheim und das Wohnheim für jüdische Mädchen in Neu-Isenburg

Mit ihrem Einsatz gegen den internationalen Mädchen- und Frauenhandel sowie dem Aufbau sozialer Einrichtungen für jüdische Mädchen und Frauen gilt Bertha Pappenheim (*1859 in Wien, 1936 in Neu-Isenburg) als Begründerin der jüdischen Frauenbewegung. Besonders am Herzen lag ihr der ab 1907 betriebene Aufbau des Mädchenwohnheims Neu-Isenburg, eine Zufluchtsstätte für hilfsbedürftige und ledige jüdische Frauen und Mütter. Das Heim wurde von den Nazis aufgelöst und erinnert heute als Gedenkstätte an Leben und Werk von Bertha Pappenheim. In Frankfurt führt eine App des Jüdischen Museums zu den vielfältigen Lebensspuren der Sozialaktivistin.

Vera Rüdiger, erste Ministerin und Polit-Managerin des Landes Hessen

Zwei Jahre, nachdem Dr. Vera Rüdiger 1970 als SPD-Abgeordnete in den hessischen Landtag gewählt wird, übernimmt sie als Gründungspräsidentin den Aufbau der Gesamthochschule Kassel. Die wiederum ist durch die Zusammenlegung mehrerer bereits bestehender akademischer Ausbildungsinstitute bundesweit ein Pilotprojekt und 1975 Vorbild für die ersten fünf Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen. Da ist Vera Rüdiger schon wieder zurück in Wiesbaden, 1974-1978 als Staatssekretärin im hessischen Kultusministerium, 1978 bis 1984 als „Minister“ für Bundesangelegenheiten und von 1984 -1987 als „Ministerin“ für Wissenschaft und Kunst. Parallel arbeitet Rüdiger ab 1985 als Bevollmächtigte der Hessischen Landesregierung für Frauenangelegenheiten an der Chancengleichheit und Verbesserung der Lebenssituation von Frauen. Das Thema Gewalt gegen Frauen ist ihr ein besonderes Anliegen, als sie von 1988–1991 in der Landesregierung Bremen Senatorin für Gesundheit und Bundesangelegenheiten wird.

Rüdiger gehöre „einer Generation von Frauen an, die nicht mehr um grundsätzliche Rechte kämpfen musste“, schreibt die Historikerin und Publizistin Frauke Geyken. Die engagierte SPD-Linke nutzt Netzwerke und überzeugt mit ihrer Mischung aus politischem Kalkül und Emotion. Und doch gibt es einiges einzustecken für „unsere Jeanne d’Arc aus Hessen“, wie SPD-Unterstützer Günther Grass die engagierte linke Genossin einmal nennt. Sie habe sich noch zwischen den beiden Alternativen Karriere und Familie entscheiden müssen, sagt Vera Rüdiger einmal in einem Interview. Und als sie zu Beginn der 1990er bei der Wahl um das Amt des hessischen Ministerpräsidenten als Gegenkandidatin zu ihrem Parteikollegen und damaligen Kasseler Oberbürgermeister Hans Eichel antritt – und letztlich unterlag –, wird sie parteiintern heftig angefeindet.